設計施工一括発注方式とは、建設プロジェクトにおける発注方式の1つで、設計と施工を一括でゼネコンに依頼する方法を指し、公共工事などではデザインビルド(DB方式)とも呼ばれます。

設計施工一括発注方式は、設計にゼネコンの技術力が活かせるほか、工事費や工期を早期に高い精度で確認できる、資材の先行発注などによって工期の短縮が可能になるといったメリットがあります。

この記事では、設計施工一括発注方式の概要、性能発注・仕様発注やデザインビルドとの違い、設計施工分離発注やECI方式との違い、メリット・デメリット、大型建設プロジェクトにおける導入事例などを紹介しています。

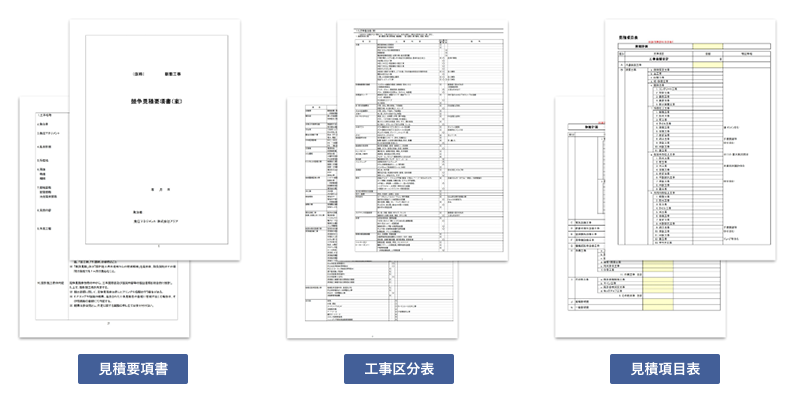

発注方式の提案や施工者選定などを紹介している「建設コスト最適化・コストマネジメント」のページもあわせてご覧ください。実際の資料や成果物から具体的な支援内容をつかんでいただけます。

設計施工一括発注方式(DB方式)とは?

設計施工一括発注方式(DB方式)とは、建設プロジェクトにおける発注方式の1つで、設計と施工を一括でゼネコンに依頼する方法を指します。また、設計事務所とゼネコンが共同で設計施工を行う場合も設計施工一括発注方式に含まれます。

設計施工一括発注方式では設計と施工をゼネコンが一括で実施するため、設計にゼネコンの技術力が活かせるほか、工事費や工期を早期に高い精度で確認できる、資材の先行発注などによって工期の短縮が可能になるといったメリットがあります。

また、設計施工一括発注方式は、ゼネコンに委託する設計業務範囲によって基本設計からの設計施工一括発注方式や実施設計からの設計施工一括発注方式などに分類できるほか、公共工事などではデザインビルド(DB方式)と呼ばれる場合もあります。

設計施工一括発注方式と性能発注との違い

設計施工一括発注方式と同様の意味合いで使われる建設プロジェクトの用語として、性能発注が挙げられます。性能発注とは、建設プロジェクトの発注を大まかな要件に基づいて行うことを指します。

性能発注は基本計画や基本設計の段階で発注要件を規定します。そのため、設計と施工をゼネコンに一括で依頼する設計施工一括発注方式においては性能発注が多く用いられます。

性能発注は、詳細な仕様が決定していない場合でも大まかな要件を元に発注できる、設計者や施工者の提案に自由度が生まれ工夫を引き出せるという特徴・メリットがあります。

デザインビルドとの違い

デザインビルド(DB方式)とは、主に公共工事において用いられる表現で、発注方法としては設計施工一括発注方式と同じものです。

公共工事では設計と施工を分離して発注することが一般的でしたが、2014年に「公共工事の品質確保の促進に関する法律(公共工事品確法)」が改正され、多様な入札契約方式の1つとして公共工事でもデザインビルド(DB方式)が取り入れられるようになりました。

また、ゼネコンに基本設計段階から依頼する場合を設計施工一括発注方式、実施設計段階から依頼する場合をデザインビルド(DB方式)と呼ぶケースもありますが、この記事では同じものとして扱っています。

設計施工一括発注方式と他の発注方式(設計施工分離・ECI方式等)との違い

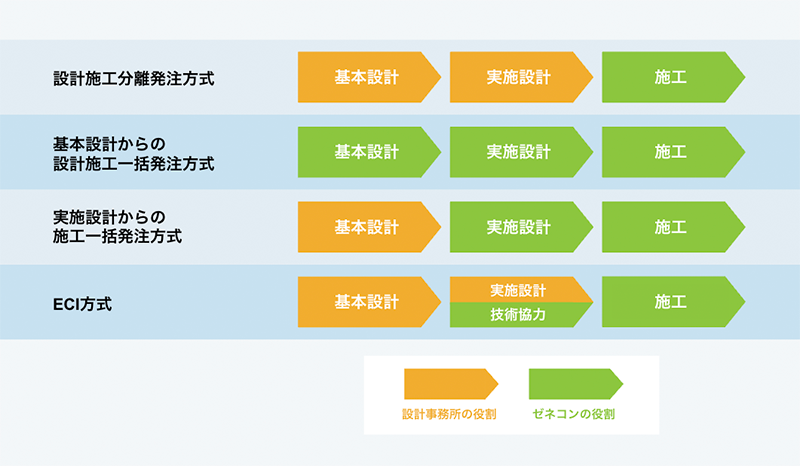

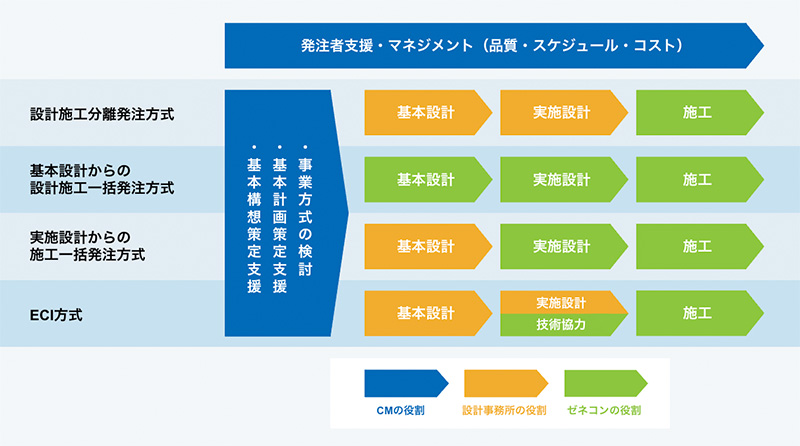

設計施工一括発注方式と、設計施工分離発注方式やECI方式といった他の発注方式との違いについて紹介します。建設プロジェクトにおける発注方式は、主にゼネコンの役割・業務範囲によって分類できます。

設計施工一括発注方式は、設計からゼネコンに委託する方式です

設計施工分離発注方式では、ゼネコンは施工を担当し、設計事務所が基本設計・実施設計を担当します。設計と施工の責任区分が明確になる、競争環境の創出による建設コストの縮減効果が最も期待できる、比較的デザイン性が高いといった特徴があります。

設計施工一括発注方式では、ゼネコンは設計から施工までを担当します。ゼネコンの設計業務範囲によって、基本設計からの設計施工一括発注方式と実施設計からの設計施工一括発注方式に分けられます。再開発案件や、施工難易度の高い工事など、施工者の技術力が必要となるプロジェクトで多く採用されており、設計期間中から施工計画の検討や長納期品の先行発注等が可能になることから工期の短縮が期待できます。

ECI方式では、ゼネコンは施工を担当するとともに、実施設計段階では技術協力という形でアドバイスなどを行います。設計施工一括発注方式のメリットを生かしながら設計と施工の責任区分が明確化できることから、公共工事にて主に採用されている方式です。

建設プロジェクトにおける発注方式の違いについて、コスト、工期、設計と施工の責任区分、施工者の技術力の活用、計画力・デザイン力といった観点から比較し、表にまとめました。

建設プロジェクトにおける発注方式の比較表

| 基本設計からの 設計施工一括発注方式 | 実施設計からの 設計施工一括発注方式 | ECI方式 | 設計施工分離発注方式 | |

|---|---|---|---|---|

| 競争環境による コストメリット | C 基本計画終了段階でゼネコンを選定するため、適切な競争環境の構築が難しい | B 基本設計終了段階でゼネコンを選定するため、ある程度の競争環境の構築は可能 | B 基本設計終了段階でゼネコンを選定するため、ある程度の競争環境の構築は可能 | A 設計完了後に施工者選定を行うため、競争原理によるコストメリットを最も享受できる |

| プロジェクト スケジュール | A 基本計画を含めた全ての設計業務をゼネコンに委託する場合には、設計者選定プロセスが不要となり、先行発注や早期施工計画検討などが可能となる | B+ 実施設計からゼネコンに委託するため、先行発注や早期施工計画検討などが可能となる | B 技術協力を行うゼネコンによる早期施工計画検討などは可能だが、厳密には施工者に決定されたわけではないので、先行発注はできない | C 設計者、施工者それぞれの選定プロセスが必要になるほか、工期短縮の余地が少ない |

| ゼネコンの 技術力の活用 | A 基本設計からゼネコンに委託するため、広い範囲でゼネコンの技術力が活かせる | A 実施設計からゼネコンに委託するため、実施設計の範囲においてゼネコンの技術力を活かせる | B 実施設計段階でゼネコンに技術協力を委託することで、その技術力を活かすことができるが、その範囲は限定的になるケースが多い | C 実施設計後に施工者選定を行うため、ゼネコンの技術力を設計に活かせる余地は少ない |

| デザイン性 | C 基本設計からゼネコンに委託するため、設計者による自由なデザイン性は期待しづらい | B 実施設計からゼネコンに委託するため、設計者による自由なデザイン性はある程度担保される | A 設計者の自由なデザイン性を十分に発揮できる | A 設計者の自由なデザイン性を十分に発揮できる |

| コストの透明性 | C CM会社などの第三者がいない場合、透明性の担保が難しくなる場合が多い | B 実施設計からゼネコンに委託するため、基本設計からの設計施工一括方式と比較して透明性が担保される | B 実施設計からゼネコンに技術協力を委託するため、基本設計からの設計施工一括方式と比較して透明性が担保される | A 設計と施工の担当が分離しているため、透明性が担保される |

設計施工一括発注方式を採用するメリット・デメリット

建設プロジェクトに設計施工一括発注方式を採用する際のメリットとデメリットを紹介します。設計施工一括発注方式は、先行発注によるスケジュールの短縮や責任・役割分担の明確化といったメリットがある一方、工事費の検証や品質のコントロールが課題となりがちです。

設計施工一括発注方式採用の具体的なメリット・デメリットをおさえることで、自社の建設プロジェクトに最適な発注方法の採用につなげられます。

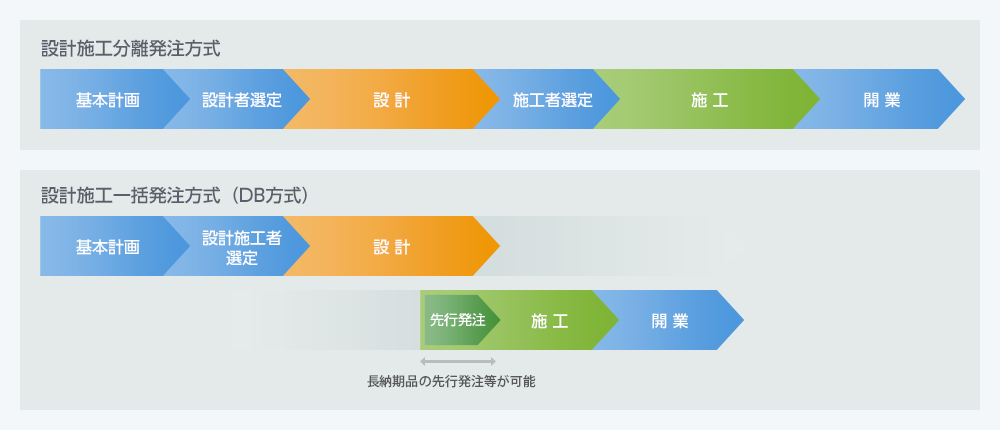

メリット1:先行発注で工期短縮が可能なほか、施工者選定プロセスが省略できプロジェクト進行がスムーズになる

設計施工一括発注方式は、設計段階からゼネコンが参画するため、設計が完了する前に工事に必要な資材などの調達を行う先行発注が可能になります。

特に、発注から納品までに時間のかかる鉄骨や杭といった材料の先行発注を行うことで、効率的に工事期間を短縮できます。また、建て替えプロジェクトで発生する、既存建物の解体工事なども先行して進められます。

さらに、設計と施工を一括でゼネコンに委託するため、設計施工分離発注方式などで必要となる施工者選定プロセスが不要となります。一般的に、施工者選定は複数の候補者から入札方式で行い、プロジェクトの規模にもよりますが多くの場合2~3ヶ月の期間を要します。設計施工一括発注は、この施工者選定期間が短縮できるため、スムーズなプロジェクト進行が実現します。

設計施工一括発注方式は設計前に施工者の選定が完了しているため、設計後の施工者選定プロセスを省くことができるほか、

資材の先行発注による工期の短縮が可能です

メリット2:ゼネコンの技術力が設計に活かせることで、コスト削減や工期短縮につなげられる

設計もゼネコンに委託する設計施工一括発注方式では、ゼネコンの強みである施工技術や特許技術などを設計に反映させることができます。

特に、基礎工事や杭工事などの工期やコストへの影響の大きさは施工者の施工計画によるところが大きく、計画の合理性を高くすることでコスト削減や工期短縮につなげられます。一方、設計者による計画が合理性を欠いていた場合、発注者にとって大きなリスクとなります。こういったリスクを回避するためには、施工者の技術力を活用できる設計施工一括発注方式の採用が効果的です。

設計施工一括発注方式を採用することで、設計の段階から合理的な施工計画や構造計画の検討が可能となり、コスト削減や工期短縮が実現できる可能性があります。

ゼネコンの技術力を設計に活かし、工期や工事費を縮減した例

| 工事・工種 | 概要 | 効果 |

|---|---|---|

| 構造 | 柱配置の再検討により柱、杭の本数を削減し、構造計画を合理化 | 工期短縮・工事費減 |

| 内装 | 耐震天井の施工方法を特許工法へと変更し、工事費を縮減 | 工事費減 |

| 空調設備 | 中央熱源方式を個別熱源方式へ変更し、機械室面積の縮小と空調設備工事費を縮減 | 工事費減 |

メリット3:設計と施工を一括で発注するため、責任の所在が一元化・明確化する

設計施工一括発注方式では、設計と施工をゼネコンに一括で発注するため、責任の所在を1社に集約できます。

設計と施工を別の会社に発注した場合、雨水の侵入や構造に関する不具合など、見えない部分の瑕疵が発生した際に、責任の所在が設計者にあるのか施工者にあるのか不明瞭になる場合もあります。

一方、設計と施工の発注が一元化される設計施工一括発注方式では、責任の所在が明確化するため、発注者のリスク軽減につながります。

デメリット1:ゼネコンが提示する工事費の妥当性を検証しづらい

設計施工一括発注方式では、ゼネコンが設計と施工を一括で行うため、発注者側は工事費の妥当性を検証しづらくなる傾向があります。

設計者と施工者が分離している場合、完成した設計図をもとに複数のゼネコンから工事費の見積りを取って施工者を選定するため、コストや見積内容の比較検証が容易です。しかし、設計施工一括発注方式の場合は、最終の精算見積は設計施工者であるゼネコン1社から徴収するのみなので、工事費の妥当性の検証が難しくなります。

また、建設プロジェクトでは進行中に発生する設計変更に伴って工事費が変動する場合も多くあります。発注者側に見積の妥当性や工事費の変動に対して妥当性を判断するための知識や専門性が乏しい場合、建設プロジェクトに専門性を持つCM会社を起用することで、工事費の妥当性検証や、コストオーバーの予防といった効果が得られます。

デメリット2:適切なゼネコンを選定するためには、高い発注スキル・ノウハウが必要になる

設計施工一括発注方式の設計施工者選定において、競争環境を構築し複数のゼネコンから選定したい場合、設計図が整っていない基本計画や基本設計時点でも、発注者要望を満たした上で見積落ちを無くす工夫を盛り込んだ発注用図書を作成するスキルやノウハウが必要になります。

例えば、複雑なプロジェクトの設計施工を任せられるゼネコンを選定する場合、その設計力や技術力を判断するためにプロポーザル方式が用いられることが一般的です。しかし、プロポーザル方式は基本計画や発注要件を発注者側でまとめる必要があるため発注者側の負担が大きくなります。

こういった問題への対応として、建設プロジェクトの発注におけるスキルやノウハウを持つCM会社を起用し、発注条件の整理や見積作成用資料の作成など、適切なゼネコン選定に関する支援を受ける方法もあります。

大まかな図面を元にした発注となるため、必要な要件や各種条件をまとめるための補助資料が必要となります

デメリット3:コスト重視の設計に偏りすぎ、品質やデザイン性の低下を招く場合がある

設計施工一括発注方式では、ゼネコンにとって施工しやすいデザインや、コスト削減を重視するあまり発注者が意図しない設計が提案される可能性もあり、発注者側にはコストと品質のバランスを見極めるスキルや専門性が必要となります。

具体的には、発注者の予算を重視し、奇抜なデザインや工夫を凝らした仕様を避けるといったケースが該当します。また、設計施工一括発注方式では、複数社の見積りを用いたコスト比較や検証がしづらいため、妥当性の判断には専門性やスキルが必要となります。

こういった事態を避けつつコストと品質のバランスを取るための方策として、基本設計までを設計事務所に委託したり、デザイン監修として設計事務所を参画させたりする方法などがあります。また、CM会社を起用し、コストマネジメントなどの支援を受けるのも有効です。

CM方式により、設計施工一括発注方式のメリットを最大化する方法

設計施工一括発注のメリットをより強めつつデメリットを補うために、CM(コンストラクションマネジメント)方式の採用が有効と言えます。CM方式とは建設プロジェクトに専門性を持つCM会社が発注やプロジェクトの進行などにおいて発注者をサポートする方式です。

CM方式を建設プロジェクトに導入することで、適切な設計施工者の選定、見積りやコストの妥当性検証、コストの縮減やコントロールが実現できます。

こちらでは、実際に多くの設計施工一括発注方式での建設プロジェクトをサポートしてきたCM会社であるアクアの経験・実績を踏まえた、具体的なポイントを紹介しています。

基本構想や基本計画の段階から、品質・スケジュール・コストのマネジメントを通じて発注者を支援します

ポイント1:設計施工一括発注方式への深い理解やサポート経験を活かした、設計施工者選定支援が受けられる

設計施工一括発注方式では、基本計画や基本設計が完了した後のゼネコン選定において、高い発注スキルやノウハウが必要になります。ゼネコン選定の知識や経験が豊富なCM会社であるアクアでは、プロポーザル方式なども含めた競争環境の創出のほか、ゼネコン1社特命であっても発注者のリスクを軽減する適切なゼネコン選定を可能としています。

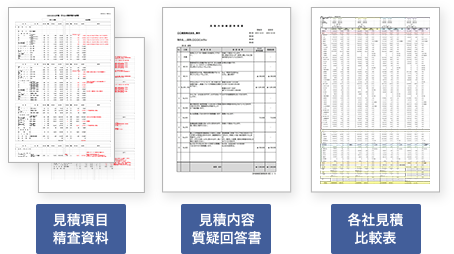

設計施工一括発注の場合、大まかな与件を元に施工者を選定するため、ゼネコンが作成する図面や見積には抜け漏れが多く残っている可能性があります。アクアはCM会社として、図面に描かれていない部分を補完する資料の作成や、ゼネコンへのヒアリングなどを通じて、ゼネコン選定時の見積と設計完了後の精算見積との差を極力少なくし、適切な設計施工者選定と以降のスムーズなプロジェクト運営を支援します。

ポイント2:ゼネコンが作成した見積書の妥当性を、建設コストの専門家の目線から検証できる

設計施工一括発注方式では、設計施工を1社に依頼するため、工事費の妥当性の検証が重要になります。建設コストの専門家であるアクアは、ゼネコンが作成する見積書の妥当性について、市場単価などと比較しながら正確に検証します。

設計施工一括発注方式の場合、概算見積もりを作成する段階では正確な図面がないため、見積書に抜け漏れがないかの確認が重要となります。建設コストに強みを持つアクアでは、ゼネコンが作成した図面や見積書の内容を検証し、発注者要望とのズレが無いかだけでなく、実勢価格が採用されているかなどコスト面での妥当性まで確認します。

また、実際に見積書に抜け漏れや実勢価格と乖離した単価や金額があった場合は、ゼネコンとの協議・調整を行います。アクアでは図面と見積の内容を正確に理解したうえでゼネコンと理論的に交渉するため、適切な工事費でのゼネコン選定が可能です。

ポイント3:建設技術に精通した専門家から、設計、施工、工事監理状況の確認・指摘といった支援が受けられる

同一の会社が設計と施工を行う設計施工一括発注方式は、透明性の確保などの観点から、第三者による確認や指摘ができる体制の確保が望ましいと言えます。建設技術に精通したプロであるアクアは、発注者の立場から設計・施工・工事監理の状況を確認します。

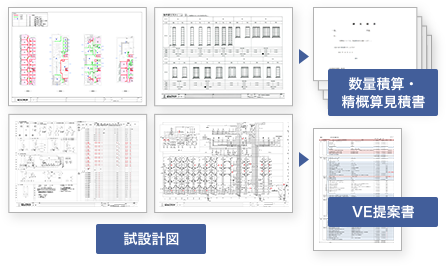

設計段階においてアクアは、設計内容をつねにモニタリングし、設計変更によりコスト変動要素があればタイムリーに発注者に報告します。また、増減金額の妥当性の検証を通じコストを明確に把握し、必要があればVE/CD提案を行い工事費予算との乖離を防ぎます。

施工についても同様にモニタリングを実施し、工事費増減の妥当性を都度検証します。特に、迅速な判断が必要となる施工段階では、アクアの技術スタッフがスピーディな意思決定を支援します。

施工時も進捗をモニタリングし、資材や工事費の増減を管理することで、適切なコストマネジメントを実現します

ポイント4:早期ゼネコン参画のメリットを最大限活用して、精度の高いコストコントロールなどのサポートが受けられる

設計施工一括発注方式は、計画早期からゼネコンが参画するため、各設計段階でゼネコンによる概算見積の取得が可能となり、かつ、内容について細かく協議できます。アクアは、こうした早期ゼネコン参画のメリットを最大限に活かし、精度の高いコストコントロールを実施します。

設計施工一括発注方式では、設計の進捗に合わせて随時ゼネコンによる工事費の算出が可能なため、工事費予算を超過していないかをつねに確認できます。予算を超過していた場合は、VE/CD提案を行い、工事費の縮減を図ることも可能です。

また、設計変更などによる工事費の変動があれば、随時ゼネコンと検討することが可能です。建設コストの専門家であるアクアは、こうした工事費の変動要素の適切な検証を通じて、予算超過の予防に貢献します。

大型プロジェクトにおける設計施工一括発注方式の導入事例

大型建設プロジェクトにおける設計施工一括発注方式の導入事例を紹介します。この記事を作成したCM(コンストラクションマネジメント)会社のアクアが実際に支援した、複合施設、ホテル、学校などの大型建設プロジェクトについて、設計施工一括発注方式導入の概要やポイントをまとめています。

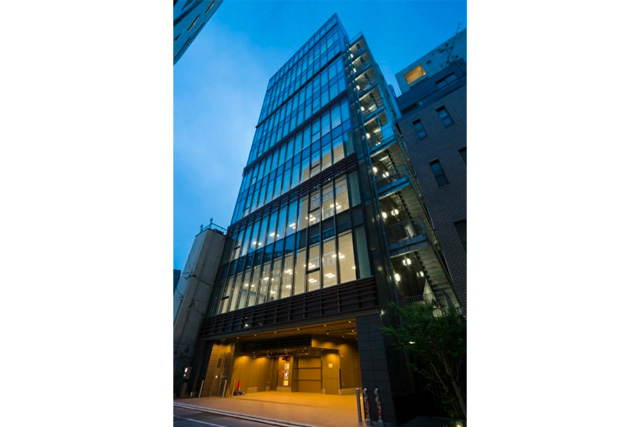

事例1:新京橋ビルプロジェクト

早期ゼネコン選定にプロポーザル方式を採用しスムーズなコストマネジメントを実現

基本設計終了段階での早期ゼネコン選定スキームを採用したプロジェクトです。意匠設計は基本設計者が引き続き担当し、構造と設備の設計はゼネコンが実施しました。

ゼネコン選定は、構造提案を含めたプロポーザル方式で行いました。プロポーザル方式とすることで、ゼネコンの積極的な技術提案を引き出すことができ、コストと性能のバランスの取れた構造計画が実現しました。

また、ゼネコン選定のために、設計事務所とアクアが協働で概算見積用の資料を作成しました。精算見積と同等の内訳明細書が作成可能なレベルの図面の作成により見積精度の向上が実現したほか、複数社の比較が容易になり、以後のコストマネジメントもスムーズになるといった効果が得られました。

新京橋ビルプロジェクトにおける設計施工一括発注方式採用の効果・ポイント

新京橋ビルプロジェクトにおける設計施工一括発注方式採用のポイント・効果は以下の通りです。

- 意匠設計は基本設計者、構造・設備設計はゼネコンに分けて委託し、費用対効果と品質の高さを両立

- プロポーザル方式を採用することでゼネコンからの積極的な技術提案を引き出し、コストと性能が両立した構造計画を実現

- ゼネコン選定時には精緻な概算見積用資料を作成し、見積精度の向上、スムーズな建設コスト最適化を実現

- 高い精度の見積用資料により複数社からの見積取得を実現。比較が容易となり、スムーズなコストマネジメントを実現

事例2:立誠ガーデン ヒューリック京都

改修と新築を同時進行するプロジェクトで工事費の妥当性検証を随時実施

プロジェクト開始時から設計施工一括発注方式を採用したプロジェクトです。歴史ある既存校舎の一部を保存改修し、ホテルを含む複合施設として計画されました。

既存校舎の改修と新築棟の建設という異なる施工条件を同時進行で行うプロジェクトだったため、工事段階で予見される工事費の増減要因を考慮しながらコストマネジメントを実施しました。設計施工一括発注方式の採用により基本設計段階からゼネコンが参画しているため、計画初期段階から工事費の可視化が可能でした。

地域の要望や既存建物の調査結果などが要因で設計変更が発生し、各段階でコストアップが発生しましたが、適宜VE提案を行うことで適切なコストコントロールを実現しました。同時に、既存建物を活かしたホテルの仕様の提案も行い、予算内かつ適切なグレードとデザインの両立を実現しました。

立誠ガーデン ヒューリック京都における設計施工一括発注方式採用の効果・ポイント

立誠ガーデン ヒューリック京都における設計施工一括発注方式採用のポイント・効果は以下の通りです。

- 改修と新築を同時進行で行うプロジェクトで、工事費の増減要因を考慮しながら見積の精査を実施

- 設計段階からゼネコンが参画するメリットを活かし、工事費の妥当性検証を随時実施

- 設計変更による見積金額のコストアップに対して、VE提案を実施し予算超過を防止

- 既存建物を活かしたホテル仕様を提案し、予算内で適切なグレードとデザインを両立

事例3:学校法人電子学園 すみだメディアラボ

特命での発注プロジェクトで工事費の妥当性を検証

プロジェクト開始時から設計施工一括発注方式を採用したプロジェクトです。周辺一帯の地域住民にも開かれた放送スタジオ施設の整備にあたり、予算管理・スケジュール管理・品質管理の支援を行いました。

設計施工者が1社特命のプロジェクトだったため、各段階で施工者が作成した工事見積書の妥当性を検証した上で、ゼネコンとの協議を実施しました。VE/CDの提案・調整を含め、適切なコストマネジメントを実現しました。

工事段階では、お客さま側の建築技術者として定例会議・各種発注者検査に立会い、技術的な支援を行いました。プロジェクトを通じて第三者的立場からのマネジメントを実施することで、円滑なプロジェクト進行を実現しました。

学校法人電子学園 すみだメディアラボにおける設計施工一括発注方式採用の効果・ポイント

学校法人電子学園 すみだメディアラボにおける設計施工一括発注方式採用のポイント・効果は以下の通りです。

- 設計施工者が1社特命のプロジェクトのため、工事見積書の妥当性を検証し公平性を確保

- 見積精査の検証に基づき施工者と協議し、VE/CD提案による適切なコストマネジメントを実現

- 発注者の建築技術者として工事の定例会議や検査に立ち会い、技術的な意思決定を支援

- プロジェクトを通じて第三者的立場からマネジメントを実施することで、円滑なプロジェクト進行を実現

まとめ:設計施工一括発注方式の特徴を理解して、プロジェクトの工期・コスト改善に役立てよう

設計施工一括発注方式は、施工者の技術力を活かせるほか、リアルタイムでのコストコントロール、事業スケジュールの短縮が実現する発注方式です。

設計施工一括発注方式の特徴をおさえて、プロジェクトの工期短縮やコスト最適化に役立てるポイントは以下の通りです。

- 設計施工一括発注方式とは建設プロジェクトの発注方式の1つで、設計段階からゼネコンが参画する方式

- 設計施工分離発注方式やECI方式など、他の発注方式との違いをおさえることで、自社のプロジェクトに適した発注方式が選択できる

- 設計施工一括発注方式は、先行発注の実施などにより事業スケジュールが短縮できる、施工者による概算工事費によりコストの確認が容易、といったメリットがある

- 設計施工一括発注方式は、工事費の妥当性の検証や、設計施工者の選定に発注スキルが必要といった点が課題になる

- CM方式を導入することで、設計施工一括発注方式のメリットを強め、デメリットを補うことができる

アクアは、高い技術力と豊富な実績を持つCM(コンストラクションマネジメント)会社として、設計施工一括発注方式の採用も含め、お客さまの建設発注業務を高いレベルでサポートいたします。建設プロジェクトにおける発注方式の検討や、発注者の負担・リスクの軽減など、建設プロジェクトの発注に関してお困りの方は、お問合せフォームよりお気軽にご連絡ください。

設計施工一括発注方式に関する事例・リンク

コンストラクションマネジメントとは?費用、契約、大手CM会社の特徴・選び方を紹介

建設プロジェクトにおける発注方式の検討、導入、プロジェクト進行などにおいて、発注者の支援を行うコンストラクションマネジメント(CM方式)について紹介しているページです。CM方式の概要、導入のメリット、CM会社の選び方、費用の算出方法や相場、CM活用事例などを紹介しています。

コストオン方式(契約)とは?導入事例・メリット、協定書、分離発注との違いを紹介

建設プロジェクトの工事で、発注者が専門工事会社を直接選定するコストオン方式(契約)について紹介しているページです。コストオン方式の概要、一括発注方式や分離発注方式との違い、メリット・デメリット、コストオン契約の導入事例などを紹介しています。

プロジェクトに最適な発注方法の選定などを通じて建設コストを最適化する、コストマネジメントのサービスを紹介しているページです。工事費予算立案支援、概算工事費算出、VE提案、施工者選定支援など、プロジェクトの各段階でのサポート内容を実際の成果物を交えて具体的に紹介しています。

コンストラクションマネジメント、保有施設のファシリティマネジメントなどのサービスと費用について紹介しているページです。工事発注時のゼネコン見積の精査・妥当性検証、月額定額契約での技術支援など、さまざまな状況に応じたサポート方法や費用を具体的に紹介しています。